猿田彦珈琲を創業した頃を思い出すと、嬉しさなんてほとんどなくて、辛かったことばかりを鮮明に覚えている。お店に向かう恵比寿駅の改札を通るたびに、吐き気がしたりお腹が痛くなってお店に行きたくなくなってしまう。当時働いてくれていた従業員のみんなとコミュニケーションがうまくとれていなかったのが原因であるが、そのもとを正せば代表である僕自身の実力不足のせいであり、今考えればよくもまあ非常識な僕のもとで働いてくれたなあと申し訳ない気持ちになる。とにかく創業した頃は毎日大変で、その際に僕をいつも支えくれていた呪文のような言葉がある。どんな辛いことがあっても「卒業論文を書いたときより辛いことなんてないだろうから大丈夫」というもので、頭の中でいつも繰り返しお経のように唱えていたのだ。

人生最大の難関

僕は法政大学文学部哲学科にほとんど間違えて入学してしまった。哲学というものに興味はあるけどそんなに真剣でもないし、付属校に通っていたから、たまたまそのまま大学に入ってしまったのだ。そしていい加減に過ごした大学3年間で、フル単位を見事に取りきった。四年生になり、さあ、あとは卒論を書いて卒業だ、と思っていると、担当してくれた教授からは「大塚、ちゃんと単位を取らないと卒業できないぞ!」と言われた。「先生、僕はもうフル単位です」と答えたところ失笑され、真面目にやれ、と念を押されたことを記憶している。教授は僕の言葉を全く信用してなかったらしい。

夏休み直前に教授室に呼び出され、3年間で単位をすべて取得(ズルくといえばだいぶズルく)したことを知った教授に冷静に激怒された。「そのまま大学を卒業しても、いい人生を送れるわけがない、今すぐ中退した方が必ずいい」と言われた。僕は、この教授は頭がおかしいのかと思ったが、教授からはある本を読むことを指定され、ご丁寧にも僕の人生における最大の難関を作るために(2時間以上の個人面談を経て)卒論の課題を与えられた。

その本は、僕にとってまず読解することが辛かった。そして、今後も二度とこれ以上読むことが辛い本がないことを祈るほどきついきつい一冊だった。哲学書とはいうのは、悪く言えば偏屈で、つまらなく、難しいし、屁理屈の塊のように感じることさえある。それでいて、なんとなくではあるが、だいたい言いたいことはこういうことね!ってわかってしまうものが多い。こんなことを言ったら教授たちに舐めるな!と怒られそうなものだが、本当にそんなものが多いのだ。ところが、このベルクソンという人間の本はとても抽象的で、別格に難しく、まったくもって読み込むことに苦労した。一回寝るとその内容を忘れてしまうのではないかと不安に陥り、寝るのが怖くてよく眠れないほどで、寝落ちしては内容を書き留め、本の内容で良く使用される「前者〜」「後者は〜」と出てくるたびに、何ページか前に遡り理解を深めないと先に進むことができないのだ。「前者」がどこを指しているのかさえ理解できない本など、僕は39年間の人生で見たことも聞いたこともない。ある意味では本として成立していないようにさえ思う。読み始めて10分で、あまりに難解な本を指定されたことを理解した。それが『道徳と宗教の二つの源泉』(アンリ・ベルクソン、ちくま学芸文庫)という本だった。

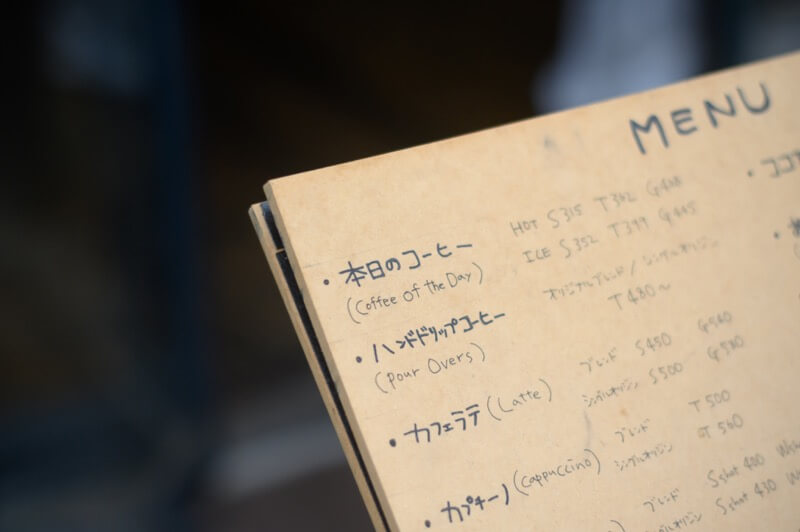

ベルクソン『世界の名著53』(中央公論社、1967年)「道徳と宗教の二つの源泉」

変わったフランス人の人生観が詰まった本

この本はいわゆる哲学書だ。ちなみに、哲学を一言で説明するのは難しいが、恐れずに敢えて一文で言わせてもらえば「人生における幸せとは何か?」ということを追求することに尽きるように思っている。つまりベルクソンという変わったフランス人の人生観をギュッと凝縮させた一冊である。

簡単にこの本の内容の一部を説明したい。

話は大きく変わるが、『レ・ミゼラブル』という映画はフランス革命(正確には革命後の六月暴動)の模様を、ひとりの男性の人生を主軸にしてその激動を見事に表現している。考えてみると、フランス革命の話を、その国でもない世界の人たちが感動し評価しているわけで、そのうちのひとりが僕自身なわけだが、いったい何に共感したのだろうか。当時のフランスには今より不条理な法律制度や常識が蔓延していたことを背景に、物語がはじまる。簡単にいえば、頑張っても頑張っても報われない日常。もしくは一度の過ちから立ち直ってもまた転落させられていく有様。転落させる側の国家に対する正義と矛盾。そんなものが入り混じって映画はクライマックスを迎える。そもそも革命というものは、情熱というエネルギーを源にして、世の不条理や不正義に挑んで成し遂げられたものを指すことが多い。フランス革命もそうで、それを成し遂げるのには多くの労力や勇気が必要で、自分の命を落とす可能性はもちろんのこと、自分の家族や周りの人たちの命さえ巻き込んでしまう危険がある。それでも成し遂げたい、成し遂げなければならないと使命に燃え上がるのは、ただの我がままや自分勝手な妄想ぐらいでなんとかなるものではなく、たくさんの人が共感し燃え上がる炎のような情熱や、ひたすら純粋な正義というパワーが源泉となり、様々な人を渦のように巻き込んで連鎖し続けられなければ多くの人を惹きつけることにはならない。そして、その渦は初めこそ小さいものの、強烈なパワーで徐々にそして一気に加速し、とてつもなく大きな渦となって革命が起こる。その様がこの『レ・ミゼラブル』では上手に描かれているように思えたし、革命を起こす大衆側の守りたい正義や人間味に共感したのだ。そして、何よりその情熱の強さに感銘したのだと思う。

すべてはもしかしたら情熱から始まっているのかもしれない

ところで、この情熱はいつまで続き、その後はどうなってしまうのだろう。

幸せになる方法

開いた考えと、閉じた考えがある。情熱のほとんどが初めこそ開いたものとなるが、そのうち何かを守るために徐々に閉じた考えに変貌していく。正義にも、開いた正義と閉じた正義があるように、物事には究極の二面性があるということがこの本の主題だ。

いつも開いた考えだけでいることは難しい。特に人をまとめるためには規則やときには罰則も必要だと感じる。チームスポーツにおいて、規則が何ひとつなく優勝するというのはあまりに考えにくい。好き勝手に守備してゴールが守れるか。はたまた自分のやりたいシュートしか打たずにゴールを奪えるか。何一つ献身性がなく、チームとしてまとまるのか。それらはバランスが必要なのか、もしくは芸術的な生き方しか幸せになる方法はないのか。

僕が人生のすべての答えを明確にすることはできないけれど、この本にはその答えになるヒントが埋まっている。

ただ美味しいコーヒーを淹れて誰かに喜んでもらいたい

創業して間もない当初の猿田彦珈琲は、情熱に溢れたむさ苦しい集団だったように思う。会社の規模が大きくなるにつれ、炎の勢いは静まってしまったのかのようにも見えるが、火の灯りは決して消えることはない。この本を読んだからこそこの状況でも冷静に対処しているつもりだ。僕はただおいしいコーヒーを淹れることができて、誰かに喜んでもらいたかった。その気持ちは今もまったく変わらない。会社組織として守らなければならない最低限の決め事についてはみんなで実行しつつ(税金を払うなど)、初心と変わらずおいしいコーヒーを作り続けたいと没頭している。一定の規制や規則がつきまとうのは人生の常であるものの、その規制や規則なんて簡単に越えられるような大きな情熱とやりきってみたい「コーヒー道」がある限りは、猿田彦珈琲は依然として猿田彦珈琲らしく居続けることができると信じている。その最も重要なことをこの本が教えてくれたのではないか。一番大事なものが信念に在り続ける限り、猿田彦珈琲が人を幸せにすることを忘れることはない。

問われ続けた日々がくれたもの

最後になるが、この本を僕に指定してくれた我孫子教授のプロフェッショナルな姿勢を知れたことが、何よりの財産かもしれない。毎日書き進めた卒論の内容を教授にメールで送ると、元旦ですら赤ペンを引かれ、書き直しを求められ続けた。抽象的な内容ばかりの哲学書において、少し理解しづらいことはそのまま放置してもバレないと思っていたがそれは本当のプロフェッサーには通じず、必ずその詳細についてはどう考えるのか? と問われ続けた。僕自身あの試練こそが自分の成長になったわけで、卒論を提出後「感動した」と教授から言われたことが僕の魂の源泉にあることは間違いない。教授からあの夏に、大学を辞めろと言われた言葉はまさしく「開いた言葉」だったと強く信じている。

企画・編集 川内有緒 / 新谷佐知子